バイクで雪道を走ると違反になる?安全に走るためのコツも解説!

当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

バイクで出かけるって楽しいですよね。

体で感じる風は気持ちいいし、エンジンの鼓動も心地いい。

小回りが効くので、気になった場所を見つけたら、フラッと立ち寄れるのも大きな魅力です。

しかし、そんなバイクにも1つ、大きな問題があります。

それは「積載問題」

バイクで荷物を持ちきれなくて困った経験、みなさんもありませんか?

「持ちきれないから、こいつは置いていくか....」

「バイクで行きたいけど、荷物を持ちきれないから車で行くか....」

「お土産買って帰りたいけど、諦めるか....」

などなど。

この記事では、そんなバイクの積載問題を解決する方法とオススメのアイテムを紹介していきます!

そもそも

「バイクの積載方法ってどんなものがあるの?」

このように思っている方も、結構いるんじゃないでしょうか?

私も最初は同じ気持ちでした。

バイクの積載には、どのようなものがあるのか。

まずは、その紹介をしていきます。

シートバッグとは、その名の通り、バイクのリアシート部分に取り付けるバッグのこと。

紐などは使わず、リアシートに直接取り付けるため、安定感は抜群です。

容量も10L以下のものから、60L以上のシートバッグもあるため、用途に合わせて使い分けられます。

また、シートから取り外して、持ち運びができるところも良いです。

とりあえず、大きめのシートバッグを1つ持っておけば、あらゆる場面に対応できます。

シートバッグの詳しい選び方や、おすすめ商品はこの記事で紹介しているので、参考にしてね!

バイク用シートバッグおすすめ16選!選び方と使用時の注意点も紹介

リアボックスとは、シートバッグと同じように、バイクのリア部分に取り付けるボックス型のアイテムのこと。

違うのは素材と容量、セキュリティです。

ボックスというだけあって、素材はプラスチックやアルミなどのものが多く、容量も大きいものなら、なんと100Lもあります。

シートバッグと違い、ロック付きの製品もあるので、バイクから長時間離れる際も安心です。

サイドバッグとは、バイクのリアシート部の横に取り付けるバッグのこと。

シートバッグに比べて容量は控えめです。

大きいものでも50L程度です。

サイドバッグをメインに使用している人もいれば、シートバッグに入り切らないものを、サイドバッグに入れる、というサブ的な使い方をしている人もいます。

デザイン性を考えられた製品が多く、見た目をこだわりたい人にもオススメです。

「バイクにバッグをつけるのダサくて嫌だ」と思っている人でも、サイドバッグはOKという人、結構います。

タンクバッグとは、タンク部分にマグネットや吸盤で取り付けられるバッグのこと。

容量は控えめで、5L〜25Lくらいです。

バッグ上面が透明になっているものであれば、地図を入れたりするのに使えます。

素早くサッと取り出せるため、スマホや財布などを入れている人が多いです。

マグネットや吸盤で固定するので、取り付けや取り外しも簡単です。

タンクバッグの詳しい選び方や、嬉しい機能満載のおすすめ商品はこの記事で紹介しているので、参考にしてね!

バイク用タンクバッグおすすめ10選!種類や失敗しない選び方を解説

バイクネットとは、バイクに直接荷物をくくりつけることができるアイテムのこと。

の3種類があります。

コードタイプは、非常にコンパクトなので、使わない時の収納が楽です。

しかし、小さい物をそのまま固定できないので、バッグにまとめてから固定するなどの工夫が必要です。

ネットタイプは、荷物を面で固定できますが、網目が広いものはコードタイプ同様、小さい物をそのまま固定するのに不向きです。

シートタイプは、小さい物でも、そのまま固定できます。

また、防水性があるので、雨でも荷物を濡らさずに固定できます。

ここまでバイクに積載する方法をご紹介してきましたが、最後はライダー自らが背負うリュックです。

個人的には、キャンプなどのアウトドアに行かない限りは、リュックさえあれば充分だと思っています。

取り付けの手間もかかりませんし、荷物の取り出しも楽です。

そして、常に持ち歩けるので、盗難の心配もありません。

バイクに合う最高のリュックは、この記事にまとめてあるので、参考にしてね!

バイク用リュックおすすめ10選!高機能で疲れないモデルと選び方

ここからは、目的別に最適な積載方法を紹介していきます。

ただ、バイクに乗ると言っても、その時々で目的は違いますよね?

他にもキャンプなどのアウトドアや、もしかしたら日本一周なんていう人もいるかもしれません。

通勤で使うだけなのに、巨大なリアボックスやサイドバッグは不要ですよね。

ご自身の目的に合わせて、使い分けていきましょう!

通勤に最適なものは、リュックでしょう。

荷物をバイクに置いたまま、会社に行くわけには行かないですし、わざわざ取り外すのも面倒。

通勤程度の荷物なら、リュック1つで充分収まります。

ただ、ヘルメットを入れておくために、ロック付きの小さめのリアボックスを取り付けるのは、ありです。

ヘルメットを職場まで持ち込むのは気が引けますし、なにより邪魔ですからね。

ロック付きのリアボックスに入れておけば、盗難の心配もありません。

次は、日帰りツーリングです。

こちらは時期や季節、行き先によって荷物の量が変わってくると思いますが、リュックか15L程度のシートバッグ、もしくは同容量のサイドバッグがあれば充分です。

ちなみに、私がいつも持ち歩いているものは

これくらいです。

この量だと一般的なリュックでちょうど良いぐらいです。

前述した容量のシートバッグだと、結構余裕があります。

「俺はお土産をいっぱい買って帰るんだ!」

という人にはシートバッグかサイドバッグをオススメします。

1泊2日ツーリングも、リュックかシートバッグがオススメです。

泊まりと言っても、個人的にそこまで大容量のバッグは必要ないと思っています。

日帰りツーリングの持ち物に、着替えがプラスされるくらいじゃないでしょうか?

25Lもあれば充分でしょう。

持っていく荷物で考えるよりも「帰りにどれだけ荷物が増えているか?」で考えた方がいいと思います。

お土産を大量に買い込むタイプの人は、40L程度のシートバッグがオススメです。

この辺りから大容量のバッグがないと、かなりキツくなってきます。

オススメは、超大容量のキャンピングシートバッグです。

キャンプツーリングでは、シートバッグとサイドバッグを併用している人もいますが、可能なら一つにした方がいいです。

出し入れも面倒ですし、キャンプ場によっては駐車場からサイトまで、結構な距離を歩かなくてはならないところも多いため、分けてしまうと移動が大変です。

なるべく荷物は、1つにまとめることをオススメします。

1週間ロングツーリングともなると、シートバッグとサイドバッグ両方必要になってきます。

キャンプをするのか、宿に泊まるのか、着替えはどのくらい必要か、などその人のスタイルで変わりますが、大容量のシートバッグは、必須です。

ロングツーリングの際は、大きめの容量を選んでおくのが得策です。

あれこれ考えながら、荷造りするのも面倒ですし、旅先では何が起きるか分かりませんからね。

大は小を兼ねます。

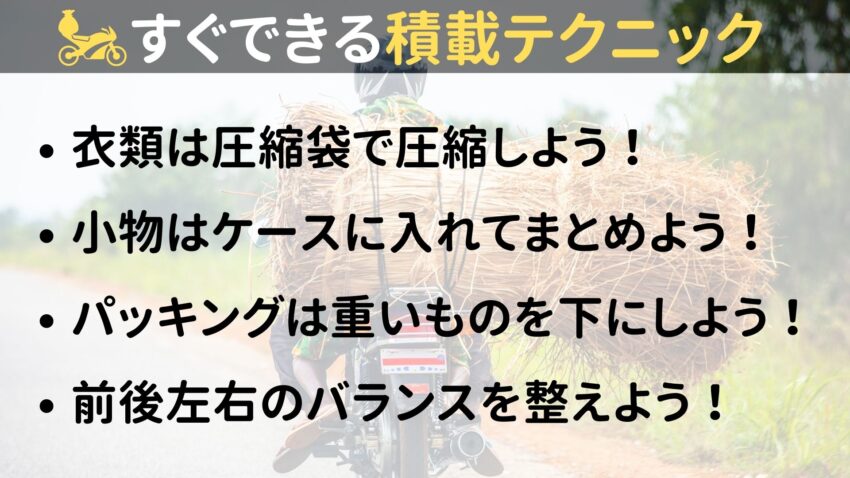

次は、今までの積載方法を最大限に活かせる、ちょっとした積載テクニックを紹介していきます。

大量に積めるだけでなく、安全に快適に走るためのテクニックも併せて解説していきますので、参考にしてください。

このテクニックを実践すれば、ちょっと収まりが悪くてモヤモヤしていた荷物たちも、スッキリと収納できるようになります。

泊まりでツーリングに行く際に必ず必要になる、着替えや下着などの衣類。

どうしてもかさばり、スペースを使います。

そんな衣類は圧縮袋に入れて圧縮してしまいましょう。

かなりのスペースを確保できます。

絶対使った方がいいので、まだ使ったことがない人は、騙されたと思って使ってみてください!

専用のポンプや掃除機で圧縮するタイプもありますが、絶対に手だけで圧縮できるものを選んでください。

積載容量を増やすために圧縮するのに、ポンプを持ち歩くのは無駄です。

小物類はケースに入れて、全部まとめてしまうと楽です。

小物類って適当に入れると、意外とスペース使うんですよね。

私はいつも

あたりは、ケースにまとめてあります。

まとめることで大きい荷物に埋もれて行方不明になることも防げます。

パッキングする際は、荷物を入れる順番を意識しましょう。

「重いものは下、軽いものは上」

これは絶対に守ること。

パッキングの基本です。

ここを無視して適当に積んでしまうと、重心が上にかかってしまい、走行中に荷物がグラついたりして安定しません。

固定が甘いと、最悪荷崩れしてしまう可能性もあるので注意してください。

「重いものは下、軽いものは上」

今日から毎日、この言葉をベッドの上で呪文のように唱えながら、眠りにつきましょう。

バイクを運転する際に、重心は非常に重要です。

バランスが悪いと、コーナーを曲がる際にフラついて、安定した走行ができません。

事故につながる恐れもあります。

積載時も前後左右のバランスを意識して積むことが大事です。

例えば、サイドバッグの片側にだけ重い荷物を入れていたら、バランス悪いですよね?

シートバッグだけなら、パッキングの順番さえ意識しておけば良いですが、複数の積載道具を使用する人は注意しましょう。

「積載グッズって大量にあり過ぎて結局どれが良いか分かんねーよ!」

という人のために、オススメの積載グッズを紹介していきます。

私は色々な積載グッズを適当に買い漁って、かなり後悔してきました。

気に入らなくて買い直したことも1度や2度じゃありません。

皆さんは、私と同じ思いをしないように、自分にピッタリの積載グッズを見つけてください!

シートバッグのオススメは「タナックス キャンピングシートバッグ2」です。

こちらは、バイク乗りなら知らない人はいない「タナックス」から発売されているシートバッグで、その利便性の高さで高評価続出のシートバッグです。

容量は

の3種類となっているため、ご自身の用途に合わせて選べます。

バッグサイド部分のジッパーを開ければ、横に伸び、容量アップすることができるので、イレギュラーで荷物が多くなってしまった日も、難なく対応できます。

取り付けもシートバッグにしては簡単で、バッグをリアシートに乗せて、付属のベルトをバイクのフレームやステーに巻き付けて固定するだけです。

工具やリアステーなどはいりません。

便利過ぎて全ての魅力を書こうと思ったら、記事が1本書けてしまうレベルなので、この辺でやめておきます。

シートバッグは「タナックス キャンピングシートバッグ2」

これ1択です。

リアボックスのオススメは「GIVI(ジビ)バイク用 リアボックス 30L」です。

こちらはイタリアの老舗バイク用品メーカー「GIVI(ジビ)」から発売されているリアボックスです。

容量は大き過ぎず小さ過ぎない30L。

フルフェイスが余裕で収まりますし、1泊2日のツーリングぐらいなら、これ1つで余裕です。

カラーバリエーションも豊富で、5色から選べます。

セキュリティ面も充実しており、

の両方に鍵が必要なので、長時間バイクを離れる際も安心です。

また、汎用のベースプレートが一緒に付属されている点も嬉しいポイントです。

サイドバッグのオススメは「デイトナ ヘンリービギンズ バイク用サイドバッグ」です。

日本のバイク用品メーカー「デイトナ」から発売されているサイドバッグです。

このサイドバッグ、めちゃくちゃお洒落じゃないですか?

このブルーのデニム生地が非常にスタイリッシュ。

容量は

の5種類。

私はこの見た目に完全に一目惚れしてしまった人間なんですが、使い心地も全く問題ありません。

ただ、防水ではないこと(一部サイズには防水機能付きもある)と

12Lサイズにしか、このブルーのデニム生地がないのが少し残念な部分です。

「機能よりも見た目重視だ!」

という私と同じタイプの人にオススメです。

タンクバッグのオススメは「タナックス スラントタンクバッグM」です。

容量は5.1Lと小さめで、スマホや財布などちょっとした小物を入れるのに最適です。

前面はクリアポケットになっており、スマホナビや地図を見ながら走行できます。

レインカバーも付属しているので、急な雨にも対応可能です。

取り付けは小型マグネット式ですが、かなり強力なので走行中に外れることもありません。

ただ強力過ぎるが故に、雑に着脱を行うとタンクに傷が付いてしまうことがあるので、注意しましょう。

着脱時はくれぐれも優しく。

バイクネットのオススメは「デイトナ バイク用ツーリングネット 防水」です。

防水機能付きで、多少の雨なら濡れる心配はありません。

ストレッチ生地で伸縮性もバッチリなので、荷物の量に関わらずジャストフィットしてくれます。

また、網目タイプと違って、小さい荷物が網目から飛び出してくることもありません。

サイズはMサイズとLサイズの2種類あります。

何を積んでいるか分からない目隠しの役割にもなるので、防犯性もアップします。

リュックのオススメは「Coleman ウォーカー15」です。

あのアウトドア用品メーカー「Coleman」のリュックです。

登山用のリュックとして発売されている商品なのですが、個人的にはこのリュックが1番です。

バイク用のリュックって、たくさんあると思うんですけど、私は見た目があんまり好きじゃないんですよね....

なんだかバイク感が出過ぎているんです。

やっぱりリュックって、バイクを降りてからも身に付けるものじゃないですか?

バイク感を感じさせず、かつお洒落で、更に機能的な部分にもこだわりたい。

そんな私の欲望を満たしてくれたのが「ウォーカー15」

見た目はスタイリッシュで、カラーバリエーションは充実の14種類。

容量も豊富に用意されており、登山用のリュックということで機能性も文句なし。

価格もお手頃、長時間背負っていても疲れない。

ツーリングでも普段でも使える汎用性抜群の最強のリュックです。

いかがでしたでしょうか。

みなさんにピッタリな積載方法と、積載グッズは見つかりましたか?

積載の幅が広がると走るのがもっと楽しくなりますし、行ける範囲もグンッと広がります。

バイク1台でどこまででも行ける気がしてきますよ。

ご自身の用途と目的に合った、正しい積載方法で、楽しく快適なツーリングライフを送りましょう!

バイク用シートバッグおすすめ16選!選び方と使用時の注意点も紹介

バイク用タンクバッグおすすめ10選!種類や失敗しない選び方を解説

バイク用リュックおすすめ10選!高機能で疲れないモデルと選び方

初心者がバイクに乗るまでに知っておくべきこと!ゼロからバイクで走るまでの流れを徹底解説

バイクに乗りたい人!知識ゼロでもこれさえ読めば全て分かります!バイクの種類や排気量の基礎知識からバイクの選び方、免許の取り方、購入、納車、その後のバイクライフまで全てサポートします!

バイクを高く売れるオススメ業者4選と出張買取業者の選び方解説

バイクを売ろうと思っている方必見!バイクを高く売るためには、買取業者選びが大切です。どんなポイントで業者を選べばいいのか見るべきポイントを7つまとめました。また、買取実績が豊富なオススメの買取業者を4つを厳選・解説します。

レッドバロンは在庫検索できない?好みのバイクを探し出すテクニックを解説

レッドバロンでバイクを探したい人必見!自分のパソコンやスマホでレッドバロンの全ての在庫検索することは不可能です。自分に合ったバイクを探すためには、店舗に行きイントラネットで探してもらう必要があります。その際の注意点や自分に合ったバイクを見つけるテクニックをまとめました。

バイクエンジンの種類を徹底解説!気筒数や形式、冷却方法でフィーリングは違う

「バイクの性能はエンジンで決まる」と言っても過言ではありません。バイクにとってエンジンは、それだけ重要なパーツなんです。エンジンの種類と特徴を知れば、あなたもワンランク上のバイク選びができるようになります!

バイクのハイサイドが起きるメカニズムや対処法・予防策を徹底解説!

コーナーリングを楽しみたいライダーは必見!この記事では、バイクのハイサイドのメカニズムや発生原因、対処法、予防策を解説しています。実は、バイクのハイサイドは危険な現象ですが、正しい知識と対策で防ぐことが可能です。この記事を読めば、ハイサイドのリスクを減らせます。

【ストリートファイターバイクとは?】魅力や選び方、メンテナンス方法を詳しく解説!

バイク好きは必見!この記事では、ストリートファイターバイクの魅力や選び方、正しいメンテナンス方法について解説しています。実はストリートファイターバイクは、個性的なデザインと高い走行性能が魅力です。この記事を読めば、ストリートファイターバイクの魅力がわかります。

人気のバイク専用ナビ&スマートモニターオススメ8選!選び方や注意点も解説

バイクでナビを使いたいけど、スマホは振動で壊れるからつけたくない!という方におすすめしたい「バイク専用ナビ」と「スマートモニター」をまとめてご紹介します。専用ナビなら耐久性もあり、オフラインでも使えるので安心です。スマートモニターは、スマホと連動させてスマホの機能をそのまま利用できます。ドラレコや死角警告、駐車場の振動検知など様々な便利機能も搭載されています。

初めてのバイクはどこで買う?バイク屋の選び方や購入場所で変わること

バイクはどこで買っても同じ…ではありません!特に初めてのバイクを購入する際のお店選びはとても重要です。どんなお店で購入するのがベストなのか?失敗しないお店選びのポイントをまとめます。

ライダー必見!夏にバイクに乗るなら覚えておきたい熱中症対策

夏のツーリングは「爽快」だけでなく熱中症リスクも高まります。ライダーが熱中症になりやすい理由や症状、危険性、そして安全に楽しむための対策を徹底解説。夏用ウェア・水分補給・休憩ポイントの工夫など、猛暑でも快適に走るコツを紹介します。

オススメのバイク用USB電源10選!選び方や種類も紹介

USB電源なんて一昔前までは不要でしたが、スマホが普及した今では必須アイテムです。バイクに一番初めにつけたいグッズです。この記事では、そんなバイク用USB電源の種類や選び方、オススメ商品を厳選して紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

バイクで牽引すると違反になる?牽引のルールや注意点を解説!

バイクでリヤカーやトレーラー、キャンピングトレーラー、故障車を牽引する際のルールや条件、牽引免許の有無、速度制限、必要な装備をわかりやすく解説。メリット・デメリットや注意点も紹介し、安全にバイクの積載力をアップする方法をまとめました。

雨の日でも安心な最強レイングローブの選び方とオススメ商品12選!

レイングローブ使っていますか?雨の日に普通のグローブは危険です。操作性が悪くなり事故の原因にもなります。安全と快適に運転するためにもしっかりとしたレイングローブを準備しておきましょう。この記事ではレイングローブの選び方とオススメを紹介します。

コメント

コメント

名前

ログインすると、コメントの削除やアイコンの設定ができます。